Annexion russe de la Crimée : le hold-up du siècle

En d’autres temps, un tel séisme géopolitique aurait entraîné l’Europe dans une guerre dévastatrice. La crise des Balkans en 1913 et l’annexion des Sudètes suivie du viol des accords de Munich par les Allemands en 1939 ont précédé les cataclysmes que l’on connaît. En tant qu’Européens, l’annexion de la Crimée par la Russie nous renvoie ainsi de manière très troublante à un traitement anachronique des tensions régissant le jeu des alliances internationales. Ce qui paraissait impensable il y a encore trois semaines s’est produit par un dangereux effet domino, propulsant la Russie à la marge des conventions internationales. Car « la Crimée n’est pas un conflit entre l’Ukraine et la Russie. C’est le rejet par Poutine de l’ordre international qui a émergé du second conflit mondial, puis de la guerre froide. Il l’a piétiné. » 1

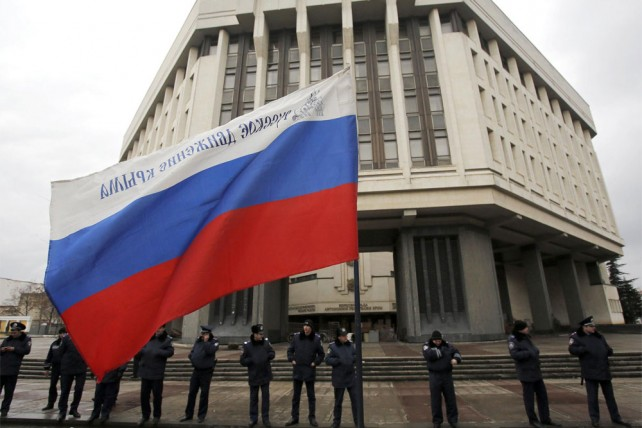

Bien avant la tenue d’un référendum illégal censé décider de l’avenir de la Crimée, celle-ci était déjà envahie de barbouzes russophones faisant le coup de poing. L’affaire était entendue : telle était la réponse de Poutine à la destitution du président Ianoukovitch. Telle est en substance la réponse au grignotage de la sphère d’influence russe par l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique nord) depuis le début des années 2000, poussant ses pions à l’est de l’Europe. Cette même Europe face à la détermination guerrière d’un dictateur dopé à la testostérone nationaliste n’a rien pu faire. Le bras de fer avec l’OTAN a tourné court. Le lendemain des résultats du scrutin, les images d’officiers et de soldats ukrainiens expulsés par la force de leurs casernes et de leur pays, humiliés, tournaient en boucle dans les JT du monde entier. Bafouant le droit international, les drapeaux russes flottent désormais sur le Parlement de Crimée.

Malgré l’irresponsabilité délétère du clan Poutine, peut-on éviter l’emballement militaire d’un tel type de crise ? Les faucons, lorsqu’ils sont à l’oeuvre, sont capables de déstabiliser en un claquement de doigts l’équilibre fragile qui régit les relations entre les peuples. Le monde en a fait les frais avec les scories de vingt années d’administration Reagan, Bush père et fils, qui ont réussi à plonger l’humanité dans les affres du terrorisme international. Pour l’heure, les sanctions économiques et diplomatiques envisagées à l’encontre de la Russie ne semblent pas effrayer la Douma. Avec une certaine morgue, le chef de la diplomatie russe a ainsi rappelé que «nos partenaires occidentaux sont bien conscients que les sanctions sont un instrument contre-productif pour nos intérêts mutuels».

Il est vrai que la marge de manoeuvre de l’Europe et des Etats-Unis en la matière est bien maigre. Ainsi, « L’heure est à la diplomatie ferme pour éviter toute escalade », indique J-Y. Le Drian, ministre français de la Défense. Le ballet diplomatique prendra assurément une ampleur inédite depuis la fin de la guerre froide… si fin il y eut.

1 Piotr Smolar, correspondant à Kiev, Le Monde 20/03/14